2024-12-13

医療ICT化の歴史

はじめに

電子カルテは長らく医療IT化(ICT化)の中心的な役割を担ってきました。医療におけるIT化の歴史を振り返ると、1970年代にレセプトコンピュータが誕生し、レセプト(診療報酬請求書)の請求業務のコンピュータ化が始まり、次いで1980年代にオーダーエントリーシステム(オーダーリング)が誕生し、各部門への依頼業務のコンピュータ化が進みました。そして、1999年にカルテの電子化が認められ、電子カルテシステムが正式に誕生したのです。

電子カルテの誕生以降、政府は積極的に医療分野におけるIT化(ICT化)政策を打ち出しています。その歴史を振り返ると1999年から2009年までの10年間と、2010年から現在までとの期間には、政策に特徴的な違いが見られます。

医療のIT化、アナログからデジタルへ

1999年からの最初の10年間は、「カルテの電子化」や「レセプトのオンライン請求」「フィルムレス」など、「アナログ情報からデジタル情報」への移行、いわゆるデジタル化に焦点を当てた政策が進められてきました。

電子カルテの普及

厚生省(現厚労省)は、1999年に「診療録等の電子媒体による保存について」を発出しました。この通知は、紙の代わりに電子媒体でカルテを保存することを法的に認めたものです。電子カルテの使用を正式に認めた根拠通知となります。この年を境に多くの電子カルテメーカーが誕生し、電子カルテの黎明期が始まりました。

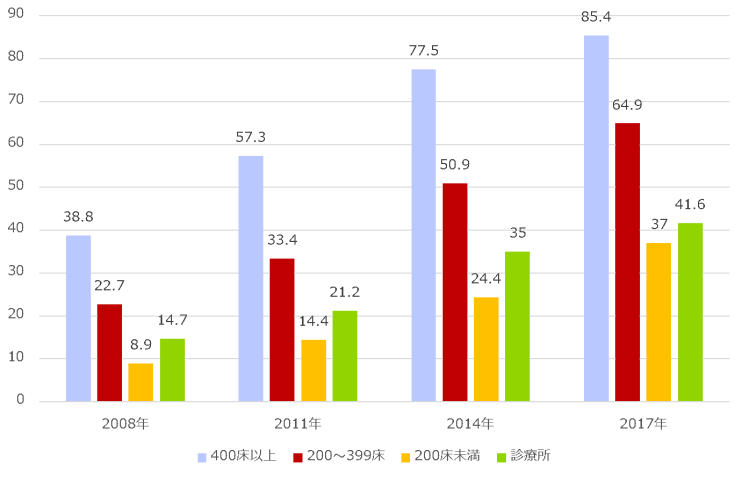

電子カルテの普及を目指して、2001年に厚労省は「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」を策定公表しました。同ガイドラインで、5年後の2006年までに「400床以上の病院および診療所の6割に電子カルテ導入」するという目標を掲げました。

レセプトのオンライン請求の普及

厚労省は2006年に、「光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める方式及び規格並びに電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式について」という通知を出しました。

電子画像管理加算の新設によりフィルムレスが進む

2008年に厚労省は「電子画像管理加算」という診療報酬点数を新設したことで、「フィルムレス」が急速に普及しました。

医療分野のクラウドサービス解禁で新たな流れ

2010年に厚労省が通知した「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正で、カルテや検査画像などの電子媒体を企業が運用するサーバで管理することが認められ、医療分野でのクラウドサービス利用が実質解禁となりました。

診療情報提供書等の電子的な送受に関する評価

厚労省は2016年に「診療情報提供書等の電子的な送受に関する評価」を行いました。

電子処方箋の運用ガイドライン

さらに、現在、国家戦略特区などで試験的に運用している電子処方箋について、今後の普及を見込んで2016年に運用ガイドラインが整備されました。

地域包括ケアシステムの完成に向けての体制整備

これらの政策は、2025年の完成を目指している「地域包括ケアシステム」の完成に向けた取り組みだと考えることができます。

HOME

HOME